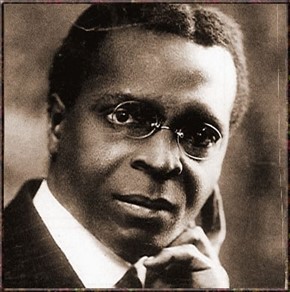

René MARAN

Premier écrivain noir

lauréat du Prix Goncourt,

(1887-1960)

Premier écrivain noir à recevoir le Prix Goncourt en 1921 pour Batouala, René Maran a marqué un tournant majeur dans l’histoire littéraire et politique du monde colonial.

Né à Fort-de-France de parents guyanais, administrateur en Afrique équatoriale française, il a dénoncé avec courage les dérives du colonialisme et ouvert la voie aux écrivains de la Négritude.

Son enfance

René Maran voit le jour le 5 novembre 1887, officiellement à Fort-de-France,

mais plusieurs témoignages évoquent une naissance en mer, à bord du navire reliant Cayenne à la Martinique.

Ses parents, Joseph Maran et Marie Philomène Lapointe, appartiennent à la petite bourgeoisie noire instruite de Guyane, attachée à l’éducation et à la réussite sociale.

Son père, fonctionnaire colonial, est affecté successivement en Guyane puis au Gabon (Afrique équatoriale française).

Dès 1894, Joseph Maran est nommé en Afrique équatoriale française au Gabon, alors colonie récente de l’Empire.

Le petit René, âgé de sept ans, embarque avec ses parents pour Libreville. Il passe une partie de son enfance, immergé dans une Afrique encore méconnue des Européens.

Ces premières années, entre les forêts tropicales et les traditions locales, nourriront plus tard son regard humaniste et sa sensibilité aux injustices coloniales.

Une formation française, entre excellence et solitude

Peu après, ses parents décident de l’envoyer en métropole pour qu’il reçoive une éducation “à la française”.

En 1894 ou 1895, âgé de 10 ans, il quitte l’Afrique, seul, pour rejoindre Bordeaux, où il est placé dans un pensionnat laïc.

Ce déracinement profond, quitter les siens, changer de climat, de langue, d’univers, le marquera à jamais.

A Bordeaux, il se passionne pour la littérature et les langues anciennes, mais découvre aussi la solitude et le racisme. Il est souvent moqué pour sa couleur de peau, tenu à l’écart de ses camarades.

Ces blessures d’enfance nourriront sa mélancolie et son refus du mépris racial.

Son intelligence vive et sa curiosité lui permettent néanmoins de briller. Il obtient son baccalauréat, puis poursuit des études littéraires.

Dès l’adolescence, il écrit des poèmes, qu’il envoie à ses parents en Afrique.

Il obtient le baccalauréat classique, puis poursuit des études littéraires.

Malgré un brillant parcours, René Maran se heurte à la discrimination silencieuse de la société française de la Belle Époque : noir, caribéen et fils de colonisé, il se trouve souvent relégué dans les marges.

Cette double appartenance, française par la culture, coloniale par l’origine, deviendra le cœur de sa réflexion identitaire.

Administrateur colonial et témoin lucide

En 1909, il réussit le concours d’entrée dans l’administration coloniale. Il est affecté en Oubangui-Chari, région alors sous tutelle française (actuelle République centrafricaine).

Il y restera plus de dix ans, occupant des postes de commis, chef de poste et administrateur adjoint dans des zones reculées (Bangui, Grimari, Fort-Crampel…).

Maran observe de près la violence du système colonial : corvées, exactions, humiliations.

Fidèle à son sens de la justice, il rédige des notes critiques sur le traitement des populations locales et s’indigne des abus commis par certains de ses collègues.

Son journal intime témoigne d’un conflit intérieur : servir la France tout en condamnant ses dérives.

De cette tension naîtra Batouala.

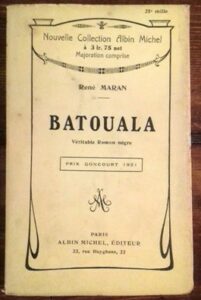

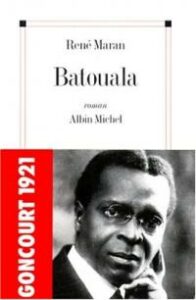

“Batouala, véritable roman nègre” (1921) : un choc littéraire

Publié à Paris en 1921, Batouala est un roman sans précédent.

Son sous-titre, véritable roman nègre, revendique fièrement une perspective africaine à une époque où la parole noire est encore marginalisée.

L’histoire se déroule en Afrique équatoriale et raconte la vie du chef Batouala, partagé entre amour, traditions et confrontation avec la domination coloniale.

Mais au-delà de la fiction, René Maran offre un document ethnographique, écrit avec respect et empathie, où les Africains ne sont plus objets d’étude, mais sujets de leur propre histoire.

La préface du roman provoque un scandale : « Civiliser ? Oui. Mais à la condition d’être soi-même civilisé. »

Cette phrase provoque un scandale et bouleverse le monde littéraire.

Malgré la polémique, Batouala remporte le Prix Goncourt, le 14 décembre 1921, une première historique pour un écrivain noir.

Un prix historique, une carrière brisée

L’honneur du Goncourt a un prix : le ministère des Colonies considère le livre comme une trahison.

René Maran est suspendu puis contraint de quitter son poste. Il rentre en métropole, amer mais libre.

Dans la presse coloniale, il est violemment attaqué, qualifié « d’indigénophile, de traître à la France ». Mais dans les milieux intellectuels noirs, il devient un symbole de résistance.

Une œuvre humaniste et introspective

René Maran poursuivra ensuite une carrière littéraire féconde, d’une grande profondeur morale.

Il publie :

- Le Livre du souvenir (1922), réflexions sur la mémoire et la solitude.

- Djouma, chien de brousse (1927), roman animalier empreint de lyrisme africain.

- La Vie intérieure (1932), méditation sur la condition humaine.

- Un homme pareil aux autres (1947), œuvre autobiographique majeure où il aborde la douleur d’être noir en France et la quête d’identité.

- Les Belles Images (1952)

- Lettres à Jean (1953), écrits plus intimes, marqués par le désenchantement

« L’homme n’a de valeur que s’il reconnaît celle des autres. » — René Maran

Précurseur de la Négritude

Les jeunes intellectuels noirs des années 1930, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas, liront Batouala comme un acte fondateur.

Senghor le qualifiera de “père spirituel de la Négritude”.

René Maran a, avant eux tous, posé les bases d’une révolte littéraire et morale : celle qui revendique la dignité de l’homme noir, le droit à la parole et à la représentation.

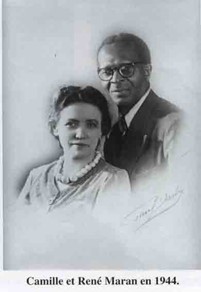

Dans les années 1930, René Maran épouse Lucie Fina, jeune femme cultivée, muse silencieuse de l’écrivain.

Leur mariage, bien que peu médiatisé, repose sur une complicité intellectuelle et un respect mutuel.

Installés à Paris puis à Bazincourt-sur-Epte (Oise), ils mènent une vie simple, retirée, hors des feux de la reconnaissance publique.

« Celle qui m’écoute sans juger et m’encourage sans mot dire« , écrivait Maran dans sa correspondance, à propos de sa femme confidente.

Dernières années et héritage

Installé à Paris, puis à Bazincourt-sur-Epte, René Maran poursuit son œuvre dans une relative discrétion.

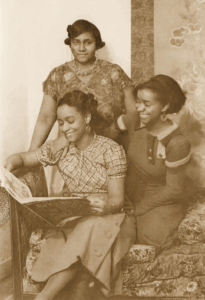

Il fréquente les milieux intellectuels de l’entre-deux-guerres et participe au salon littéraire des sœurs Nardal, véritable creuset du dialogue entre intellectuels noirs et européens à Paris.

Il y côtoie des figures majeures de la future Négritude, parmi lesquelles Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, dont il encourage les premières réflexions.

Esprit indépendant et profondément pacifiste, il devient aussi l’ami d’Hô Chi Minh, rencontré dans les cercles anticolonialistes parisiens.

Un lien d’estime mutuelle entre deux hommes épris de justice et d’émancipation.

René Maran fut également un chroniqueur attentif de son temps, un essayiste prolifique et un observateur lucide des bouleversements du XXᵉ siècle.

Pendant près d’un demi-siècle, il publia des dizaines d’articles dans la presse française et coloniale, entre 1912 et 1952 : réflexions sur la colonisation, analyses du racisme, études sur la littérature, critiques poétiques et commentaires sur l’actualité internationale.

Il évoqua notamment la montée du fascisme en Italie, la guerre civile d’Espagne, et les dérives du totalitarisme hitlérien.

Il meurt le 9 mai 1960 à Bazincourt-sur-Epte (Oise).

Ses cendres reposent au cimetière du Père Lachaise, parmi les grandes figures de la littérature française.

Héritage

René Maran laisse une œuvre d’une profondeur morale et historique exceptionnelle.

Son courage d’avoir dénoncé la colonisation de l’intérieur, à une époque où le silence était la règle, fait de lui un pionnier de la décolonisation des esprits.

Il incarne cette génération d’intellectuels caribéens partagés entre fidélité à la France et fidélité à leur humanité noire.

Citations marquantes

« J’ai voulu peindre l’Afrique telle que je l’ai vue, non telle que d’autres la rêvent. » René Maran, Batouala, 1921

« L’homme n’a de valeur que s’il reconnaît celle des autres. » René Maran

0 commentaires