Michelle Maillet

entre voix, écriture et mémoire antillaise

De la télévision métropolitaine aux pages de romans, Michelle Maillet a tracé un chemin peu ordinaire. Celle qui fut une voix à l’antenne est devenue voix de la mémoire, pour rappeler que l’histoire coloniale ne peut pas être dissociée du récit national.

Ancienne speakerine, auteure, comédienne et chanteuse, elle incarne, à sa manière, le pont entre l’expression médiatique francophone et les mémoires antillaises. Son parcours, parfois méconnu, mérite d’être revisité pour éclairer les tensions entre visibilité, identité et engagement culturel.

Une pionnière venue de Fort-de-France

Née en 1948 à Rivière Salée en Martinique, Michèle Maillet a grandi dans un environnement marqué par la culture, la lecture et le verbe.

Son père, officier de marine, et sa mère, infirmière, accordent une grande importance à l’éducation et à la lecture, un luxe rare à cette époque dans les foyers populaires de l’archipel.

Très jeune elle part avec sa mère pour rejoindre son père qui a été muté à Toulon. La traversée se fait à bord du bateau l’Hirpagnia.

Revenue en Martinique à l’adolescence, elle poursuit sa scolarité au collège de Cluny, puis au couvent, avant d’intégrer l’Institut Martiniquais d’Études (IME) fondé et dirigé par Édouard Glissant.

Cette période est déterminante. Elle y découvre la pensée caribéenne, l’histoire de la créolité et la puissance des mots. Elle obtient un baccalauréat littéraire et devient pendant quelque temps enseignante.

Une vocation contrariée

Rêvant de cinéma et de théâtre, Michèle se heurte à la réalité du racisme et de la représentation :

“Je rêvais d’être actrice, mais à cette époque,

il n’y avait pas de place pour les Noirs dans le cinéma

Déterminée à exister dans l’espace public malgré les barrières, elle se tourne alors vers la télévision, un univers alors en pleine expansion.

Les débuts à la télévision, de la Martinique à la métropole

Tout commence à la fin des années 1960, lors d’un concours de speakerines organisé en Martinique qui lui ouvre les portes de l’antenne.

En 1973, elle rejoint la toute jeune équipe de RFO (Réseau France Outre-mer) après un passage par l’ORTF et FR3.

Son charisme et sa diction impeccable la conduisent, à la fin des années 1970, à devenir l’une des premières speakerines noires de la télévision française.

En 1977, suite au départ de Claudie Lemeret, elle rejoint Antenne 2 et entre dans les foyers de millions de téléspectateurs.

Sa présence à l’écran, lumineuse et affirmée, fait souffler un vent de nouveauté.

Elle s’exprime avec élégance, et s’adresse parfois en créole, saluant “les téléspectateurs des Antilles” un geste d’une rare audace pour l’époque.

Une liberté qui dérange

En 1981, au sommet de sa popularité, elle est remerciée par la chaîne sous prétexte d’un “manque de culture générale”.

Cette décision provoque un tollé. Des centaines de lettres affluent, dénonçant le traitement infligé à une femme qui, pour la première fois, donnait une image positive des Antilles à la télévision.

Ce licenciement révèle le racisme ordinaire et le paternalisme médiatique de l’époque.

Michèle Maillet, blessée mais digne, quitte l’écran. Elle choisit alors une autre voie celle de l’écriture.

De l’écran à la plume

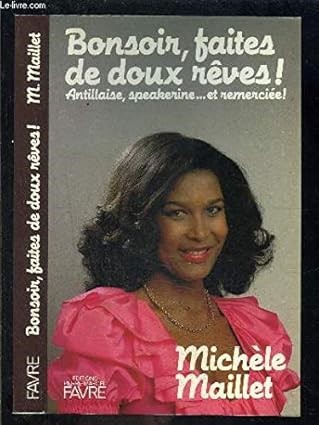

Son premier ouvrage, « Bonsoir, faites de doux rêves ! » (1982), est un témoignage lucide sur la télévision française.

Elle y raconte, sans amertume, les coulisses de son métier, les hypocrisies du système et la solitude d’une femme noire dans un univers de conventions.

Ce texte, à la fois drôle, amer et poétique, révèle une auteure à part entière.

Comédienne, chanteuse et écrivaine

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Michèle Maillet explore la scène et la chanson. Elle se produit comme comédienne et chanteuse, mêlant expression poétique, chant créole et engagement culturel.

Son travail artistique s’inscrit dans la continuité de ses expériences médiatiques : rendre visibles les voix antillaises, souvent marginalisées.

L’Étoile noire : la mémoire des ombres

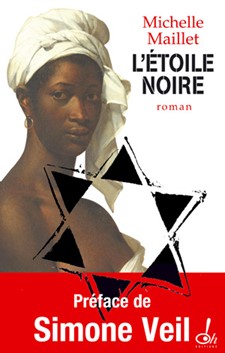

En 1990, Michèle Maillet publie son roman majeur « L’Étoile noire » (Gallimard, coll. “Continents Noirs”).

Couronné du prix Bernard-Lecache de la LICRA, ce livre raconte le destin tragique de Sidonie, jeune Martiniquaise déportée par erreur dans un camp nazi en 1943.

À travers ce récit, l’auteure aborde un sujet tabou de la présence de Noirs parmi les victimes de la déportation.

Elle relie deux mémoires, celle de l’esclavage et celle de la Shoah, sans hiérarchie, mais dans un dialogue humaniste bouleversant.

“Toutes les douleurs ont besoin de se reconnaître pour se guérir.” Michelle Maillet

Entre foi, féminité et identité

Dans ses livres suivants, Michèle Maillet poursuit sa quête spirituelle et mémorielle.

Son œuvre « Le jour où j’ai rencontré Benoît né esclave, devenu Saint, et Michelle Obama, née libre devenue Première Dame des États-Unis d’Amérique » (2018) tisse un lien inattendu entre l’histoire religieuse, la dignité noire et la réussite moderne.

Une voix libre et toujours engagée

En 2025, elle publie une lettre ouverte à Manuel Valls, alors ministre des Outre-mer, dénonçant le manque de représentation des Ultramarins dans les médias français.

Sa plume reste vive, indignée, mais porteuse d’espérance.

A plus de 75 ans, Michèle Maillet continue d’intervenir dans les débats publics sur la mémoire, la visibilité ultramarine et la condition féminine.

Un héritage vivant

Aujourd’hui, Michèle Maillet demeure une pionnière de la représentation médiatique ultramarine. encore, son œuvre est étudiée dans plusieurs universités françaises et caribéennes.

Elle a ouvert la voie à d’autres femmes antillaises à la télévision et dans la culture, à une époque où la visibilité des Noirs dans les médias français était quasi inexistante.

Sa trajectoire raconte l’histoire d’une génération qui a dû s’imposer dans un monde où la parole noire était étouffée, tout en préservant la grâce et la dignité

Elle demeure une figure de transmission et une conscience antillaise.

0 commentaires