La nomination aux Antilles

Dans les Antilles françaises, le nom de famille porte une histoire lourde de sens, marquée par les violences de l’esclavage et les fractures sociales qui en ont découlé. Pendant des siècles, les esclaves étaient privés d’une identité complète et d’un nom légal, symboles de leur condition de « bien » plutôt que d’individus. Ce n’est qu’au lendemain de l’abolition de 1848 que les anciens esclaves ont pu voir leur nom inscrit officiellement dans les registres d’état civil. Ces registres — appelés « registres des nouveaux libres » en Guadeloupe et « registres des actes d’individualité » en Martinique — sont aujourd’hui des documents clés pour comprendre la construction identitaire des Antillais et retracer les filiations longtemps niées.

Un nom imposé par l’ordre colonial

Sous l’esclavage, les personnes réduites en servitude n’avaient pas de statut juridique reconnu leur permettant de porter un nom de famille légal. Elles étaient généralement désignées par un prénom donné par le maître, parfois un surnom, souvent en fonction de leur origine, de leur lieu de naissance, de leur physique, ou de leur rôle sur la plantation (ex. : « Congo », « Ti-Noir », « Fanny », « Bosco », etc.)

Dans les documents officiels, les esclaves sont identifiés comme des biens, au même titre que le bétail ou les outils, et n’ont pas de patronyme :

.Exemple : « Un esclave nommé Jean-Louis, âgé d’environ 25 ans, de complexion noire, appartenant à Monsieur X… »

Ce déni de nom était une manière de nier l’individualité et l’humanité des esclaves.

1848 : une rupture nécessaire, mais incomplète

Avec la seconde abolition de l’esclavage (décrétée par Victor Schœlcher le 27 avril 1848), plus de 250 000 personnes dans les colonies françaises deviennent juridiquement libres. Cette liberté doit se traduire, entre autres, par la reconnaissance d’un état civil complet, avec un nom, un prénom, une date et un lieu de naissance.

Pour cela, chaque commune de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane a établi des registres spéciaux

Le contenu de ces registres

Ces registres contiennent les noms attribués aux anciens esclaves. Chaque individu y est identifié par :

- un prénom (souvent conservé),

- un patronyme nouveau,

- son âge approximatif,

- son sexe

- parfois son lieu d’habitation ou le nom de son ancien maître.

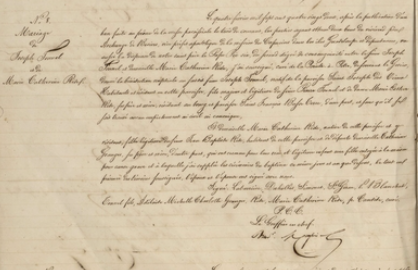

Exemple tiré d’un registre de Pointe-à-Pitre, 1848 :

Prénom : Rosalie — Nom attribué : DORVAL — Âge : 32 ans — Profession : cultivatrice — Ancien maître : M. Bellune

Les noms attribués étaient souvent choisis par les commissaires civils, les notables, ou même les anciens maîtres eux-mêmes. Certains esclaves ont pu choisir leur nom, mais ce n’était pas systématique.

Origine des noms attribués

Les noms donnés dans les registres reflètent souvent les préjugés, les valeurs, ou même les fantaisies des autorités de l’époque. On y retrouve :des noms français classiques : Durand, Martin, Baptiste, Laurent…des prénoms devenus noms : Victor, Auguste, Céleste…des noms d’origine étrangère (souvent mal orthographiés) : Washington, Johnson, Lopez…des noms absurdes, moqueurs, humiliants : Coco, Zéphirin, Cagou, Sans-Cœur…parfois, des noms symboliques ou poétiques : Espérance, Liberté, Fortuné, Bonheur…parfois, des noms de fruits ou de fleurs : parfois, des noms de pays ou à consonnance latine ou poétiques Cela a donné naissance à une onomastique antillaise unique, mais aussi chargée d’ambiguïté et de douleur.

Une transmission mémorielle et identitaire

Pour les descendants d’esclaves, ces noms représentent souvent la seule trace écrite de l’émancipation de leurs ancêtres.

Ils sont devenus :

- des liens généalogiques fondamentaux pour retracer les lignées,

- des repères identitaires dans une histoire marquée par le déracinement,

- des objets de fierté ou de questionnement sur leurs origines.

Aujourd’hui, les registres des nouveaux libres sont conservés aux Archives Départementales (Guadeloupe, Martinique, Guyane), et constituent des sources précieuses pour l’histoire, la mémoire, la généalogie et la sociologie.

Aux Antilles, l’origine du son patronyme prend une dimension particulière car il est l’héritage d’un ordre social esclavagiste, où le nom était la manifestation de l’appartenance à l’un des groupes socio-ethniques composant la société de cette époque : blancs, gens de couleur libres, esclaves.

Au lendemain de la seconde abolition de l’esclavage, en 1848, une série de registres qui ont été rédigés dans chaque commune afin de nommer les esclaves.

Ils prennent le nom de « registres des nouveaux libres » pour la Guadeloupe et « registres des actes d’individualité » pour la Martinique.

0 commentaires