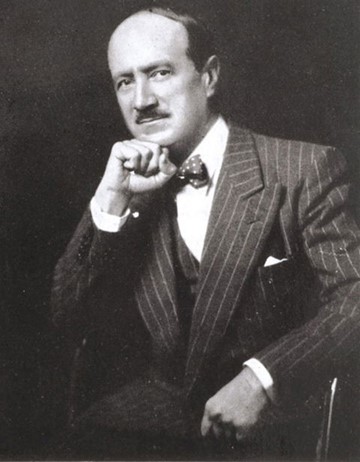

Alexis Saint-Léger

Alexis LEGER dit

Saint John Perse

(1887-1975)

Enfance créole et premier exil

Alexis Léger voit le jour le 31 mai 1887 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, au sein d’une famille créole de notables terriens.

Il est fils unique. Son père, Amédée Léger, est avocat ; sa mère, Marie-Célie Rimbaud, descend d’une lignée de planteurs et de commerçants établis sur l’île.

L’enfant grandit dans une grande maison coloniale ouverte sur la mer et les vents antillais, baignée par une lumière tropicale qui deviendra l’une des sources majeures de son imaginaire poétique.

Très tôt, Alexis capte les contrastes : le bleu profond de l’océan, le vert dense de la végétation, le jeu des ombres sur les volets, mais aussi les visages, les voix, l’histoire sociale héritée de l’esclavage. Ces premières impressions resteront comme des trésors intérieurs.

En 1899, un incendie ravage la demeure familiale. Ruinés, les Léger quittent l’île. Alexis, alors âgé de douze ans, vit son premier exil.

La famille s’installe à Pau, dans le Béarn. Le climat, l’architecture, les montagnes : tout est différent, presque hostile. Mais ce déracinement forge chez lui une vie intérieure « entre deux mondes » : celui de l’enfance lumineuse et celui de l’Europe plus froide, plus grave.

il se réfugie dans les livres et les études.

Au lycée de Pau (aujourd’hui lycée Louis-Barthou), Alexis se distingue comme un élève brillant, attiré par la littérature, l’histoire et la philosophie. Son goût des lettres se double d’une imagination vive, nourrie par le souvenir des couleurs et des sons de son enfance guadeloupéenne, qu’il retranscrira plus tard dans ses premiers essais littéraires.

L’adolescent découvre aussi la culture classique, Homère, Virgile et les grands auteurs français.

Ces lectures forgent sa langue, donnent à sa pensée une dimension plus vaste. Entre le souvenir créole et l’héritage occidental, Alexis bâtit déjà son identité de futur poète universel.

Bordeaux : l’étudiant et le jeune homme cultivé

En 1904, Alexis s’inscrit à la faculté de droit de Bordeaux. Il se destine alors à une carrière juridique et suit un cursus rigoureux, mais la littérature l’attire de plus en plus.

Ces années bordelaises sont marquées par des rencontres décisives. Pendant son service militaire, il fait la connaissance du poète Francis Jammes, qui l’encourage et lui ouvre les portes de cercles littéraires. Grâce à lui, Alexis rencontre Paul Claudel, figure majeure des lettres françaises et diplomate, comme lui le sera bientôt.

Cette double rencontre agit comme un déclencheur. Alexis, timide et réservé, comprend qu’il peut unir deux vocations : celle de la diplomatie et celle de la poésie.

Les débuts littéraires

En 1911, à l’âge de 24 ans, il publie son premier recueil, Éloges, dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française. L’ouvrage, salué par la critique, révèle un jeune poète à la langue riche et au souffle puissant. Déjà, on y retrouve les traces de son enfance en Guadeloupe : la mer, les vents, la lumière tropicale. C’est une œuvre de jeunesse, mais qui porte en germe la voix universelle qui le fera connaître.

A travers ses poèmes, Alexis Léger s’affirme comme une voix singulière, entre lyrisme et grandeur épique. Il est encore étudiant en droit, mais déjà la poésie l’habite comme une vocation profonde

L’entrée en diplomatie et la Chine

Diplômé en droit, Alexis réussit en 1914 le concours des Affaires étrangères. Il commence modestement au service de presse du Quai d’Orsay, mais sa rigueur et son intelligence sont rapidement remarquées.

En 1916, il est envoyé en poste à Pékin. La Chine devient pour lui un véritable laboratoire de découvertes : paysages infinis, spiritualité ancestrale, culture millénaire. Il effectue de longs voyages, jusqu’en Mongolie et dans le désert de Gobi.

Ces années asiatiques l’imprègnent durablement. Dans ses carnets, il note des images et des visions qui ressurgiront plus tard dans ses poèmes. Le diplomate apprend à négocier, à observer les hommes; le poète, lui, écoute le souffle des civilisations et les vents du désert.

L’ascension d’un diplomate

De retour en France, Alexis Léger gravit les échelons. En 1924, il devient directeur de cabinet d’Aristide Briand, Prix Nobel de la paix et figure majeure de la diplomatie française. Admiratif, il écrit à son sujet :

« La démocratie, plus que nul autre régime, exige l’exercice de l’autorité. »

En 1933, il est nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l’un des postes les plus prestigieux de la diplomatie française. Au cœur de l’entre-deux-guerres, Alexis Léger incarne l’espoir d’une réconciliation européenne.

Mais derrière le diplomate respecté demeure le poète secret, qui, sous le nom de plume de Saint-John Perse, poursuit son œuvre et publie Anabase, inspirée de ses voyages en Orient. L’œuvre, traduite en anglais par T.S. Eliot, lui donne une audience internationale.

Deuxième exil américain et l’œuvre de maturité

En 1940, lors de la défaite française, Saint-John Perse refuse de se rallier au régime de Vichy.

Révoqué, déchu de sa nationalité française et contraint à l’exil. Cette fois, il quitte l’Europe pour les États-Unis.

A Washington, il trouve refuge à la Bibliothèque du Congrès, grâce au soutien de son ami Archibald MacLeish. De cette blessure naît une poésie encore plus puissante.

En 1942, il publie Exil, méditation sur la perte et l’espérance. En 1943, il compose Pluies et Poème à l’Étrangère, poèmes de l’exil et de l’intimité, où la nature et l’amour deviennent refuge.

En 1944, vient Neiges, texte de blancheur et de dépouillement, reflet du déracinement.

En 1946, il livre Vents, vaste fresque qui met en scène les forces cosmiques et spirituelles, chant d’humanité secouée par la guerre et par les renaissances.

En 1957, il publie Amers, son hymne à la mer, œuvre majeure où ressurgissent les images de son enfance guadeloupéenne. La mer devient l’élément primordial, le lieu du souvenir et de la liberté.

La reconnaissance et le Prix Nobel

En 1960, il publie Chronique, méditation poétique sur le temps et l’histoire, texte de maturité où l’homme et le poète se confondent. La même année, son œuvre est couronnée par le Prix Nobel de littérature.

L’Académie suédoise salue « la grandeur épique et l’élan lyrique » de sa langue, qui puise à la fois dans la mémoire des civilisations et dans la puissance des éléments.

En 1963, il compose Oiseaux, recueil né de sa collaboration avec le peintre Georges Braque. Dans ce dialogue entre mots et images, les oiseaux deviennent symboles de liberté, messagers entre ciel et terre.

Ce texte, d’une grande élégance, scelle la rencontre entre poésie et arts visuels.

En 1972, ses textes paraissent dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade, consacrant de son vivant la reconnaissance de son œuvre. Après sa mort en 1975, la Fondation Saint-John Perse à Aix-en-Provence publiera ses correspondances, discours et inédits, permettant d’explorer encore les coulisses de son écriture

Troisième exil : l’exil intérieur

Couronné du Prix Nobel de littérature en 1960, célébré par quatorze gouvernements étrangers, Saint-John Perse confia pourtant son amertume de n’avoir pas reçu les félicitations officielles de son propre pays.

Cet oubli, plus cruel que l’exil géographique, marqua profondément l’homme. Ce troisième exil n’était plus une question de territoire, mais une question de mémoire et d’appartenance.

Mais derrière les honneurs, Saint-John confie son amertume :

« J’ai reçu les félicitations de quatorze gouvernements étrangers,

mais pas de celui de ma patrie »

Citoyen du monde, salué comme un poète universel, il restera longtemps un exilé symbolique de sa propre nation.

Fin de vie et héritage

Alexis Perse s’éteint le 20 septembre 1975, dans sa maison de vacances à Giens, dans le Var.

Avant sa mort, il lègue ses manuscrits et sa bibliothèque à la ville d’Aix-en-Provence.

La Fondation Saint-John Perse y voit le jour, perpétuant sa mémoire.

En Guadeloupe, sa maison natale, la Maison Pagès, est devenue musée, rappelant ses racines créoles.

Au cœur du Jardin des Plantes à Paris, une œuvre discrète et majestueuse rappelle la mémoire du poète des îles et des vents. Réalisée en bronze par l’artiste Patrice Alexandre à la fin des années 1980, cette installation se compose de trois hautes plaques dressées comme des stèles.

Le promeneur qui s’approche découvre que ces surfaces ne sont pas lisses : elles sont gravées de mots, d’écritures, de corrections.

Il s’agit de trois états successifs du poème Nocturne de Saint-John Perse : le manuscrit raturé, le manuscrit recopié et enfin le tapuscrit dactylographié.

Comme un écho au travail du poète, le bronze éternise non seulement les mots, mais aussi la trace du geste, la patience de l’écriture.

Placée dans le Grand Labyrinthe du Jardin des Plantes, cette œuvre invite à la méditation.

Ce monument est bien plus qu’un hommage. C’est une pierre levée de mémoire pour un homme qui fit dialoguer les continents, les civilisations et les éléments, depuis la lumière de son enfance guadeloupéenne jusqu’aux vents de l’universel.

Des nombreuses rues portent son nom.

Hommage

De la Guadeloupe à Pékin, de Washington à Stockholm, Saint-John Perse fut un homme d’exils et de voyages.

Poète de la mer et du vent, diplomate des crises et des réconciliations, il demeure une voix universelle, témoin du XXᵉ siècle.

Ses vers, comparés à une incantation, résonnent encore aujourd’hui :

« Les îles sont des songes dressés sur la mer.

Elles veillent, solitaires, comme des phares au cœur de l’océan. «

Sources

0 commentaires