LA NOMINATION

Les prémices de l’état civil

Bien avant la création des mairies et des registres civils modernes, l’Église fut la première gardienne de l’identité des individus.

Dès le Moyen Âge, les curés consignaient dans leurs registres paroissiaux les baptêmes, mariages et sépultures des fidèles de leur paroisse. Ces registres, véritables ancêtres de l’état civil, constituaient les seules preuves d’existence légale des personnes.

A cette époque, les inscriptions se faisaient sur simple déclaration, sans justificatif ni vérification formelle, une simple parole suffisait à faire foi.

Les cinq actes fondamentaux de l’état civil

En droit français, l’état civil se compose de cinq types d’actes :les actes de naissance, lès actes de mariage,les actes de décès,les actes d’enfant sans vie,et les actes de reconnaissance.

Ces documents garantissent l’identité légale d’une personne : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, nationalité, domicile, situation matrimoniale et date de décès

Du registre paroissial à l’ordonnance royale

Dès le XVe siècle, les évêques imposent la tenue de registres pour contrôler les liens de parenté et éviter les unions consanguines?

Les premiers textes connus remontent à :

- 1406 : ordonnance de l’évêque de Nantes exigeant l’enregistrement des baptêmes,

- suivie de Rennes (1464), Besançon (1480) et Angers (1504).

En 1515, l’évêque de Paris ordonne la tenue simultanée des baptêmes, mariages et décès, invoquant le droit canonique et la lutte contre l’inceste et le concubinage.

Mais c’est en 1539, sous le règne de François Ier, que tout change

- l’Ordonnance de Villers-Cotterêts érige officiellement l’enregistrement des baptêmes en obligation légale.

Les articles 52 et 53 imposent aux curés de transcrire et déposer les registres chaque année au greffe du bailliage. C’est la naissance administrative de l’état civil français.

Le perfectionnement des registres (XVIᵉ – XVIIIᵉ siècle)

- Ordonnance de Blois (1579) : inspirée du Concile de Trente, elle impose la proclamation des bans de mariage et la présence de quatre témoins, inscrits sur le registre.

- 1664 : un arrêt du Conseil du roi autorise enfin les pasteurs protestants à tenir leurs propres registres.

- 1667 – Le Code Louis, sous Louis XIV, rend obligatoire la double tenue des registres paroissiaux : un pour la paroisse, un autre envoyé régulièrement au greffe.

Cette mesure visait aussi à mieux contrôler les protestants, dans un contexte où le pouvoir royal cherchait à restreindre la liberté de culte, jusqu’à la révocation de l’Édit de Nantes (1685).

Privés de reconnaissance légale, les protestants continuèrent néanmoins à consigner clandestinement leurs actes familiaux.

L’édit de Tolérance et la déclaration royale

En 1787, Louis XVI signe l’Édit de Tolérance, rétablissant un état civil spécifique pour les protestants, désormais tenu par des juges royaux. Cette évolution annonce la laïcisation à venir.

Quelques décennies plus tôt, la déclaration royale du 9 avril 1736 (sous Louis XV) avait déjà instauré une innovation capitale :

les deux registres doivent être rédigés simultanément et signés par toutes les parties et témoins.

Ce texte devient la première loi française consacrée exclusivement à l’état civil.

En 1746, un nouvel arrêt du Conseil du roi distingue deux registres séparés :

- l’un pour les baptêmes et mariages,

- l’autre pour les décès.

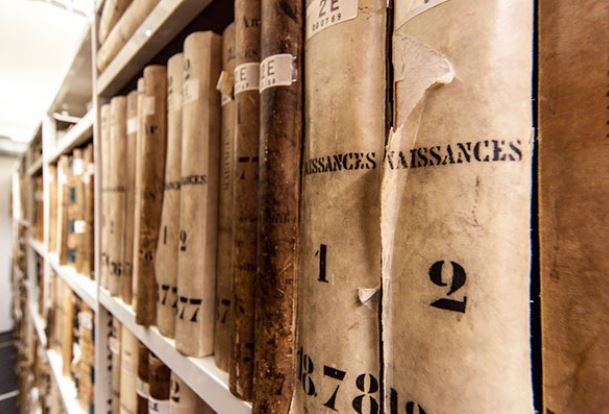

Des archives précieuses pour l’histoire sociale

Outre les événements familiaux, les curés notaient souvent des détails de la vie quotidienne :

état des récoltes, épidémies, guerres, inondations, ou encore remarques personnelles.

Ces annotations constituent aujourd’hui une mine d’informations pour les historiens et les généalogistes, révélant le niveau d’instruction des habitants à travers les signatures (ou les croix) apposées sur les actes.

1792 : laïcisation et naissance de l’état civil moderne

La loi du 20 septembre 1792 marque une rupture majeure :

les registres paroissiaux deviennent registres d’état civil.

Les maires remplacent les curés pour la tenue des actes, officialisant ainsi la séparation entre l’Église et l’administration.

Les exemplaires détenus par les prêtres sont remis aux mairies et aux Archives départementales, où ils sont aujourd’hui précieusement conservés, mémoire vivante des familles françaises, y compris des territoires d’Outre-mer.

Ainsi naquit l’état civil français, fruit de cinq siècles d’évolution, mêlant religion, droit et administration.

Une source inestimable pour tous ceux qui, aujourd’hui encore, partent à la recherche de leurs racines et filiations.

0 commentaires