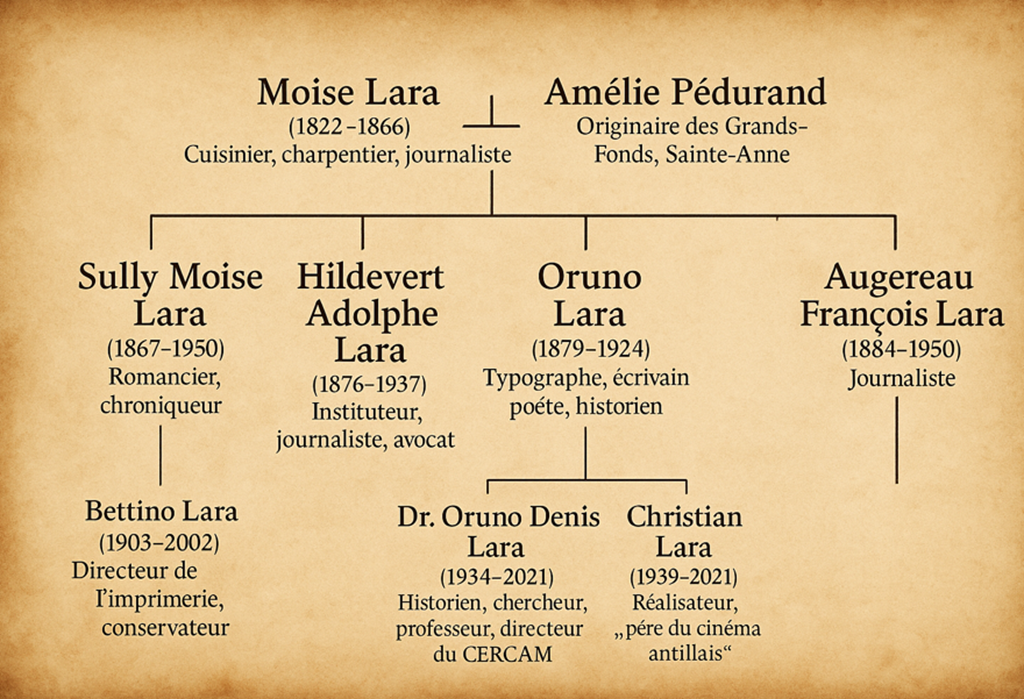

La Famille LARA

Entre mémoire, savoir et transmission

Aux origines : Moïse Lara (1822-1886), l’affranchi

Charpentier de métier, puis imprimeur et journaliste, Moïse comprend vite que les mots et l’écrit peuvent devenir des armes d’émancipation.

Son parcours illustre le passage de la servitude à la citoyenneté. Il transmet à ses enfants ce double héritage celui de la mémoire et celui de la presse comme outils de liberté.

Sully Lara (1850-1950) : la voix romanesque

Moins connu que ses frères, Sully Lara choisit la littérature comme voie d’expression.

Romancier et chroniqueur, il explore les réalités sociales et culturelles des Antilles avec une plume sensible et critique.

Sully incarne ainsi la dimension imaginative de la dynastie Lara, complétant le travail historique et politique de ses frères.

Hildevert-Adolphe Lara (1876-1937): la plume militante

Né en 1876 à Pointe-à-Pitre, Hildevert-Adolphe Lara incarne l’homme d’action.

D’abord instituteur, puis avocat, il fait de la presse son véritable champ de bataille.

Fondateur de plusieurs journaux, Le Réveil, La Petite République, puis Le Nouvelliste de la Guadeloupe, il dénonce les injustices et défend les travailleurs.

Élu conseiller cantonal et membre du Conseil Général, il milite pour l’éducation, la justice sociale et la mémoire.

Dès 1935, il réclame publiquement qu’une plaque commémorative honore les esclaves africains, « premiers artisans enchaînés de la prospérité de l’île » , un geste visionnaire, bien avant que la France n’ouvre le débat mémoriel.

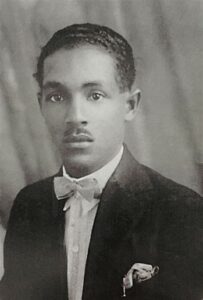

Oruno Lara (1879-1924) : l’historien pionnier

Frère cadet d’Hildevert, Oruno Lara s’impose comme le premier historien noir de la Guadeloupe.

Poète et romancier, il publie en 1919 une Histoire de la Guadeloupe destinée aux écoles. Ce manuel fondateur permit à des générations d’élèves de découvrir leur passé.

En 1923, il signe Question de Couleurs, unroman audacieux sur les tensions raciales et sociales. Fondateur de La Guadeloupe Littéraire et du Monde Colonial, il inscrit la réflexion guadeloupéenne dans une dimension panafricaine et universelle, dialoguant avec des penseurs comme W.E.B. Du Bois.

Sa mort prématurée en 1924 à l’âge de 45 ans ne fait que renforcer son aura de pionnier.

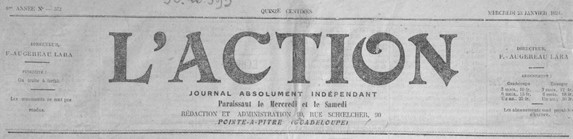

Augereau-François Lara (1884–1950) — journaliste, éditeur

Fils de Moïse Lara (ancien esclave affranchi devenu artisan puis acteur de presse) et de Marie-Amélie Pédurand, Augereau-François naît le 14 juin 1884 à Pointe-à-Pitre.

Il appartient à la fratrie qui marque la vie intellectuelle guadeloupéenne : Hildevert-Adolphe (instituteur, avocat, journaliste), Oruno (typographe devenu historien), et Sully-Moïse ( écrivain).

Homme aux multiples activités, Augereau-François alterne commerce et presse. Cette double expérience nourrit un regard concret sur la société coloniale et ses inégalités, qu’il exprimera dans plusieurs titres dont il assure la direction et la fondation.

Fondateur de journaux, il marque l’histoire de la presse guadeloupéenne avec Justice, organe de combat dans la lignée familiale, L’Action (1919), hebdomadaire « absolument indépendant » qui poursuit sa publication jusqu’en 1963, et L’Homme enchaîné (1944-1949), dont le titre même évoque les luttes de la Libération et les débuts de la départementalisation.

Ses initiatives montrent sa volonté de doter la société guadeloupéenne d’espaces de réflexion et de contestation.

Dans l’orbite de ses frères, Augereau-François contribue à faire des Lara une véritable maison de presse. La circulation des plumes, des idées et des combats entre Hildevert, Oruno et lui illustre l’unité d’une famille qui, génération après génération, fit de l’écriture et du journalisme un levier d’émancipation pour la Guadeloupe.

Bettino Lara (1903-2002): le gardien de la mémoire

Début XXᵉ siècle, Bettino Lara prolonge l’œuvre familiale en occupant des fonctions institutionnelles.

Directeur de l’Imprimerie officielle, puis conservateur du Musée Schoelcher, il veille à préserver les archives et la mémoire collective de la Guadeloupe.

Par son action, il assure la transmission du patrimoine et confirme la vocation des Lara : inscrire l’histoire dans des lieux visibles et accessibles à tous. La médiathèque LAMECA à Basse-Terre porte son nom.

Dr. Oruno Denis Lara (1934-2021): l’historien moderne

Petit-fils d’Oruno, Dr. Oruno Denis Lara est l’une des figures majeures de la recherche contemporaine sur la Caraïbe.

Historien, chercheur et pédagogue, il soutient en 1971 une thèse sur les révoltes d’esclaves, puis fonde en 1982 l’Institut Caraïbes de Recherches Internationales en Sciences Humaines et Sociales (ICRI-SHS).

Directeur du Centre de Recherches Caraïbes Amériques (CERCAM) à l’Université Paris X Nanterre, il inscrit la Caraïbe dans une perspective panafricaine et internationale, poursuivant la mission intellectuelle de ses aïeux.

Christian Lara (1939-2023) : le père du cinéma antillais

Petit-fils d’Oruno, Christian Lara fait entrer la Guadeloupe dans le langage universel du cinéma.

Après des débuts journalistiques au Figaro, il se tourne vers la réalisation et signe en 1979 Coco la Fleur, candidat, premier film guadeloupéen à obtenir un visa d’exploitation.

Avec Mamito (1980), Vivre libre ou mourir (1980), Sucre amer (1998) ou encore 1802, l’Épopée guadeloupéenne (2004), il met en scène les fractures sociales et la mémoire historique, offrant aux Antilles un cinéma à la fois populaire et engagé.

Décédé en 2023 à Fort-de-France, il laisse une filmographie de plus de vingt-cinq films et un héritage cinématographique immense.

Une dynastie de mémoire et de création

De Moïse à Christian, en passant par Hildevert, Oruno, Sully, Bettino et Oruno Denis, la famille Lara a bâti une œuvre collective unique : transformer la mémoire douloureuse de l’esclavage en savoir, culture et patrimoine vivant.

Cette dynastie d’intellectuels et de créateurs a donné à la Guadeloupe une voix forte, respectée et entendue dans l’histoire des Antilles et du monde.

0 commentaires