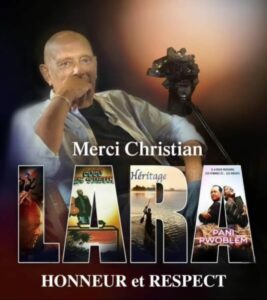

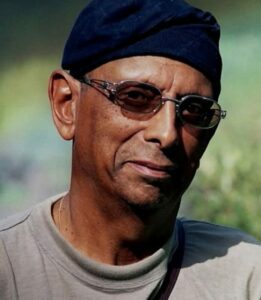

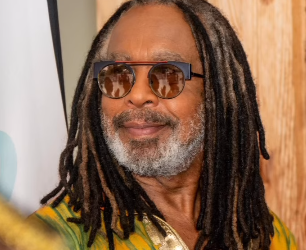

Christian Lara

père fondateur du cinéma antillais

(1939–2023)

Une enfance ancrée dans la mémoire familiale

Christian Lara voit le jour le 25 janvier 1939 à Basse-Terre en Guadeloupe,

Petit-fils d’Oruno Denis Lara, premier historien noir de Guadeloupe, il grandit dans une famille où l’histoire et la mémoire occupent une place centrale.

Son père, fonctionnaire, et sa mère, institutrice, lui transmettent le goût du savoir, de la discipline et des mots.

Très jeune, le jeune Christian se passionne pour les récits, qu’ils soient tirés des livres d’histoire ou des contes créoles entendus dans les rues de Basse-Terre.

Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge, il ne se contente pas de rêver : il observe, analyse, et garde en lui cette idée que l’histoire doit être racontée pour être comprise.

En 1949, alors qu’il n’a que dix ans, sa famille quitte la Guadeloupe pour s’installer en métropole. C’est un choc : passer d’une île caribéenne ensoleillée à l’austérité de la France d’après-guerre n’est pas simple. Mais Christian s’adapte.

Ce déplacement devient même une richesse : il découvre d’autres cultures, d’autres regards, et pose déjà les bases de ce qui sera la signature de son cinéma, un pont entre deux mondes, l’Hexagone et les Antilles, l’Europe et la Caraïbe.

Durant son adolescence, il nourrit une passion pour la littérature et le journalisme. Il admire les écrivains antillais de la négritude tels qu’Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas et comprend que l’art peut être une arme de combat, de dignité et de liberté.

Ces lectures forgent sa conscience, son identité et sa vocation. Il choisira le cinéma, non comme simple divertissement, mais comme un outil de mémoire et de réflexion collective.

Les débuts journalistiques puis le cinéma

Arrivé à Paris comme jeune adulte, Christian Lara choisit le chemin du journalisme.

Il intègre la rédaction du Figaro, l’un des quotidiens français les plus influents.

Là, il apprend l’art de l’écriture concise, du reportage, de l’analyse rapide. Mais surtout, il développe une qualité essentielle qui est de savoir raconter une histoire captant l’attention.

Le journalisme devient pour lui une véritable école. Il y découvre les mécanismes de la narration moderne, la force des mots et des images, mais aussi les limites d’une plume contrainte par la ligne éditoriale. Mais peu à peu, Christian ressent le besoin d’aller plus loin, de libérer sa créativité.

Fasciné par la puissance des images, il comprend qu’une caméra peut raconter bien plus qu’un article et se rapproche alors du monde du cinéma.

Dans les années 1970, il franchit le pas et passe derrière la caméra. Il réalise ses premiers films, marquant ainsi le début d’une carrière qui fera de lui le pionnier du cinéma antillais.

En 1973 ,il fait ses débuts en tant que réalisateur avec 2 films érotique « Jeu de dames » interprété par Georges de Caunes, Anne Dolans et Catherine Cazan puis « Les Infidèles » avec Michèle Perello, Laure Moutoussamy et Pauline Larrieu.

Ces premiers films lui permettront de s’essayer à la production, à l’écriture du scénario et au maniement de la caméra

Par la suite et afin subvenir à, ses besoins, il tournera 3 films érotiques, sous le pseudonyme de Bart Caral .

En 1977 , il réalise « Un Amour de sable » tourné avec de jeunes acteurs prometteurs comme Jacques Weber, Christine Laurent et Anne Parillaud et dont l’intrigue se situe à Belle-Île-en-Mer.

Retour aux Antilles vers un cinéma identitaire

En 1979, Christian Lara rentre en Guadeloupe avec une conviction : il faut donner aux Antilles leur propre cinéma, un miroir fidèle de leur réalité.

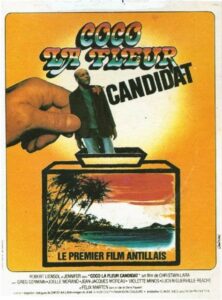

C’est dans ce contexte qu’il réalise Coco la Fleur, candidat, une comédie politique et sociale portée par Robert Liensol et Greg Germain.

Le film raconte l’histoire d’un homme ordinaire, Coco, propulsé malgré lui dans une campagne électorale. Derrière l’humour et les quiproquos, Lara dresse un portrait acéré de la société guadeloupéenne : la mainmise des élites créoles vivant à Paris mais contrôlant encore le pouvoir local, les injustices sociales, les contradictions d’une île en quête de représentation et de dignité.

La réalisation du film est un véritable défi. Les moyens financiers sont limités, les conditions techniques difficiles, et le scepticisme plane encore sur la possibilité d’un cinéma « made in Guadeloupe ».

Mais Lara ne lâche rien. Son ténacité est récompensée : Coco la Fleur, candidat devient le premier film guadeloupéen à obtenir un visa d’exploitation en salles.

Pour la première fois, les spectateurs antillais se voient eux-mêmes à l’écran, avec leur langage, leur humour, leurs travers, leur humanité. L’effet est saisissant.

Une génération d’acteurs révélée

Aux côtés de Robert Liensol et Greg Germain, plusieurs jeunes comédiens participent à l’aventure, dont Xavier Letourneur, Jean-Michel Martial, et surtout Luc Saint-Éloy, qui deviendra plus tard l’une des grandes figures du théâtre et du cinéma caribéen. Le film révèle ainsi une nouvelle génération d’acteurs, porteurs de la voix antillaise.

Avec ce film, Christian Lara suit le conseil que lui avait donné quelques années plus tôt Ingmar Bergman : « Filme seulement ce que tu connais parfaitement ».

En filmant sa terre natale et son peuple, il reprend à sa manière le flambeau de son grand-père Oruno Lara (1879-1924), premier historien noir de Guadeloupe, mais en lui donnant une nouvelle forme : celle du cinéma.

Un cinéma identitaire

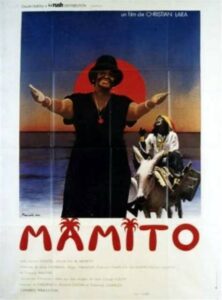

Dans la foulée du succès de Coco la Fleur, candidat, Christian Lara poursuit son ambition de bâtir un cinéma enraciné dans la réalité guadeloupéenne. En 1980, il réalise Mamito, un drame intimiste qui marque une rupture de ton par rapport à la comédie politique précédente.

Le film raconte l’histoire d’une grand-mère, surnommée Mamito, contrainte d’assumer le poids de toute sa famille après un drame. À travers ce personnage, Lara met en lumière la figure de la femme guadeloupéenne, POTO MITAN pilier discret mais essentiel des foyers et véritable gardienne des valeurs familiales.

Au-delà du récit familial, le film explore les fractures profondes de la société guadeloupéenne :

- la tension entre campagne et ville,

- le choc entre tradition et modernité,

- la difficulté pour les générations de dialoguer et de se comprendre.

Toujours en 1980, Christian Lara signe un troisième film qui va donner une ampleur nouvelle à son œuvre : Vivre libre ou mourir.

Inspiré par les écrits de son grand-père, Oruno Lara (1879-1924), premier historien noir de Guadeloupe, le cinéaste se tourne ici vers la mémoire historique et les combats antiesclavagistes.

Grâce à une mise en scène audacieuse, il imagine un procès fictif destiné à juger les actions de Joseph Ignace, né esclave et devenu officier dans l’armée révolutionnaire de la Convention, qui préféra se donner la mort plutôt que de se rendre aux troupes françaises venues rétablir l’esclavage en 1802.

Le jury convoqué par Lara est composé de figures emblématiques, blanches et noires, ayant marqué l’histoire de la Guadeloupe et de la colonisation : Christophe Colomb, Louis Delgrès, Solitude, Victor Schœlcher, ou encore Magloire Pélage, tristement célèbre pour sa collaboration avec le général Richepanse lors de la répression sanglante de 1802.

De ce procès fictif, Lara tire une réflexion puissante sur l’Histoire et la mémoire. La critique française salue le film. Louis Marcorelles critique du journal dans Le Monde le décrit comme « un cri du cœur et un rappel à l’ordre qui nous touche assez profondément ».

Avec ce film, Lara inscrit clairement son cinéma dans une démarche de transmission. Il ne s’agit plus seulement de raconter des histoires contemporaines, mais de revisiter le passé, de redonner une voix aux résistants, aux esclaves révoltés et à tous ceux qui, dans l’ombre de l’histoire coloniale, ont lutté pour la liberté.

Une trilogie fondatrice

Avec Coco la Fleur, candidat (1979), Mamito (1980) et Vivre libre ou mourir (1980), Christian Lara pose les bases d’un cinéma antillais identitaire et unique :

- Social, en décrivant les fractures, les injustices et les réalités de la Guadeloupe contemporaine ;

- Historique, en revisitant la mémoire de l’esclavage et en lui donnant une dimension cinématographique, accessible au plus grand nombre.

Ces trois films installent Lara comme un véritable pionnier, celui qu’on appellera bientôt le « père du cinéma antillais ». Il a su montrer que les Antilles pouvaient produire leur propre cinéma, ancré dans leurs réalités et tourné vers leur histoire, mais aussi capable de dialoguer avec l’universel.

Comédies et drames sociaux : les années 1980

Fort du succès de sa trilogie inaugurale, Christian Lara diversifie ses genres et explore de nouvelles thématiques.

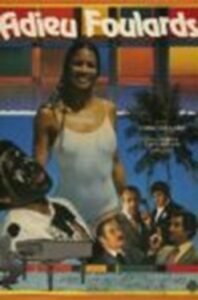

En 1983, il réalise Adieu foulards, un drame romantique et social tourné en Guadeloupe. Le film raconte une histoire d’amour contrariée, traversée par les réalités économiques et sociales de l’île. Plus qu’une romance, l’œuvre met en lumière les obstacles liés aux inégalités et aux clivages culturels. Accueilli avec intérêt en métropole, le film marque l’une des premières incursions du cinéma guadeloupéen dans le paysage cinématographique français, offrant une visibilité nouvelle aux Antilles.

L’année suivante, en 1984, il signe Une sacrée chabine, cette fois sur le ton de la comédie. À travers ce récit plein d’humour et de piquant, Lara aborde des thèmes essentiels : le métissage, les tensions identitaires et les rapports sociaux au sein de la société créole. Avec légèreté mais sans complaisance, il met en scène les contradictions d’une culture multiple, héritière de l’histoire coloniale mais en quête d’harmonie.

Ces deux films montrent la polyvalence de Christian Lara : il sait aussi bien manier le drame que la comédie populaire, toujours avec la même volonté d’interroger la société guadeloupéenne. Derrière les intrigues sentimentales ou les situations comiques, son regard demeure engagé, critique et profondément humaniste.

La Caraïbe Films Compagnie et l’écriture historique

En 1998, Christian Lara fonde sa société de production, la Caraïbe Films Compagnie.

Auteur de la plupart de ses scénarios, il assure également les fonctions de cadreur et de monteur, maîtrisant l’ensemble du processus cinématographique.

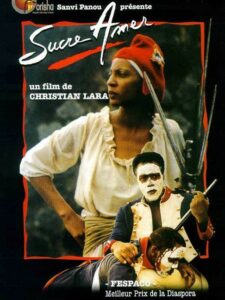

Cette même année, il signe Sucre amer, qui prolonge sa démarche de cinéma-mémoire.

Le film met en scène un autre procès fictif de l’Histoire, où se croisent Delgrès, Ignace, Victor Schœlcher et Victor Hugues. Par ce dispositif, Lara fait dialoguer abolitionnistes et colonisateurs, révélant la complexité des héritages. Sucre amer reçoit en 1999 le Prix Paul Robeson au FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou).

La sortie du film résonne également en France. Cette même année, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, décide de débaptiser la rue Richepanse pour la renommer Chevalier-de-Saint-George, en hommage au compositeur et officier guadeloupéen.

Un geste symbolique, quand on sait que Richepanse fut l’artisan de la répression sanglante de 1802, coûtant la vie à près de 10 000 hommes, femmes et enfants.

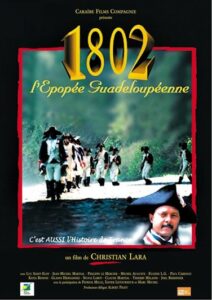

1802, l’Épopée guadeloupéenne et la mémoire collective

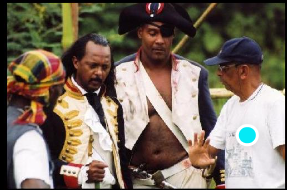

En 2004, Lara poursuit cette exploration de l’histoire avec 1802, l’Épopée guadeloupéenne. Véritable fresque historique, le film retrace l’insurrection contre le rétablissement de l’esclavage.

Sa sortie, le 10 mai, date de la commémoration nationale de l’abolition, réinscrit les héros guadeloupéens Joseph Ignace et Louis Delgrès dans la mémoire collective.

Les interprétations des acteurs : Jean-Michel Martial dans le rôle d’Ignace et Luc Saint-Éloy, fidèle collaborateur de Lara, dans celui de Delgrès marquent les esprits.

Loin d’un hommage républicain convenu, Lara choisit d’exalter les figures locales de la résistance, véritables symboles de dignité et de sacrifice.

Vers un cinéma universel : années 2010-2020

Au cours des années 2000 et 2010, Lara continue à varier les genres tout en affirmant son ancrage mémoriel.

En 2008, le réalisateur s’aventure ici sur le terrain du drame intimiste avec Al . Loin des fresques historiques et des comédies sociales qui ont forgé sa réputation, le film suit le parcours d’un jeune Antillais, fragile et tourmenté, en quête de repères dans une société qui le bouscule autant qu’elle l’ignore.

A travers ce récit, Lara aborde les thèmes universels de l’identité, de la solitude et de la reconstruction intérieure, tout en offrant une réflexion sur les fractures invisibles de la jeunesse caribéenne.

Al révèle ainsi une facette plus sobre et introspective du cinéaste, fidèle cependant à sa mission : donner une voix aux réalités multiples des Antilles.

En 2009, il réalise pour la télévision Le Mystère Joséphine, confirmant son attachement aux récits mêlant histoire, mémoire et identité. Ses acteurs de prédilection restent Xavier Letourneur, Jean-Michel Martial et surtout Luc Saint-Éloy, avec qui il tisse une profonde amitié artistique

En 2010, Héritage perdu (Lost Heritage) met en scène la diaspora africaine et caribéenne.

En 2011, il tourne Tout est encore possible et Pani pwoblem, comédie en créole qui connaît un grand succès populaire aux Antilles.

En 2012, il enchaîne avec The Legend et Summer in Provence. Puis, en 2016, il revient à la mémoire historique avec Esclave et courtisane, drame sur l’esclavage et la condition féminine.

L’œuvre testamentaire : les années 2020

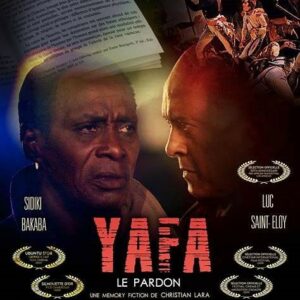

En 2021, Christian Lara réalise Yafa – Le pardon, film tourné entre l’Afrique et les Antilles. Le film traite du pardon, de la réconciliation et des liens transatlantiques, inscrivant son œuvre dans une perspective universelle.

L’œuvre est primée à plusieurs reprises : Ubuntu d’or à Paris, Meilleur long métrage à Bafoussam (Cameroun), et Dikalo Awards au FIFP de Cannes (2024).

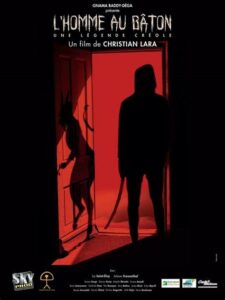

En 2023, il signe son ultime long métrage, L’Homme au bâton, une légende créole, adapté d’un roman d’Ernest Pépin.

Inspiré d’un fait divers non élucidé de 1956, ce thriller mêle enquête policière et mémoire collective. En suivant deux enquêteurs confrontés à une série de meurtres rappelant un crime ancien, Lara aborde une fois encore ses thèmes de prédilection : les silences de l’histoire, les légendes créoles et la transmission de la mémoire.

Sorti en France en octobre 2024, ce film apparaît comme son œuvre de clôture, un testament cinématographique.

La reconnaissance

Reconnu comme le père du cinéma caribéen, il est également honoré par la critique et les institutions culturelles pour avoir été le premier à donner aux Antilles une voix cinématographique autonome, ancrée dans leur mémoire et leur identité.

En 1999, il remporte le Prix du meilleur film de la Diaspora (prix Paul Robeson) pour Sucre amer, au FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou).

En 2013, il est honoré du Pioneering Filmmaker Award lors de la 21ᵉ édition du festival panafricain du film de Los Angeles (PAFF-LA), en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière.

En 2021, il reçoit l’Ubuntu d’Or du meilleur long métrage pour Yafa – Le pardon lors de la 1ʳᵉ édition du Festival international africain des Performances.

En 2022, il est décoré Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres pour son apport aux arts et à la culture.

En 2022 également, il reçoit le Sotigui d’honneur aux Sotigui Awards, une distinction qui salue sa trajectoire dans le cinéma africain et de la diaspora.

Héritage

De Jeu de dames en 1973 à L’Homme au bâton en 2023, Christian Lara a construit une œuvre de plus de 25 films.

En plus de quarante films, Christian Lara a donné aux Antilles une voix cinématographique singulière. Son œuvre, à la fois populaire, sociale et historique, a révélé des générations d’acteurs, inscrit l’histoire guadeloupéenne dans l’image et offert à la Caraïbe une place dans le grand récit du cinéma mondial.

Christian Lara restera à jamais le père fondateur du cinéma antillais, celui qui a donné à son peuple un miroir et une voix.

0 commentaires