Rhum Saint James

L’esprit de la Martinique depuis 1765

Né au XVIIIᵉ siècle dans le secret d’une sucrerie religieuse de Saint-Pierre, le rhum Saint James incarne à lui seul trois siècles d’histoire, de foi et d’audace entrepreneuriale. Des Frères de la Charité au visionnaire Paulin Lambert, de la tragédie de la Montagne Pelée à la renaissance de Sainte-Marie, Saint James est bien plus qu’un rhum : c’est une légende martiniquaise.

Aux origines : le Trou-Vaillant et les Frères de la Charité (1765)

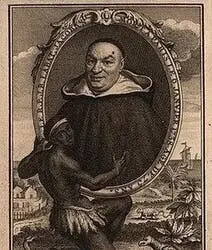

Au pied de la Montagne Pelée, au lieu-dit Trou-Vaillant, les Frères de la Charité dirigent au XVIIIᵉ siècle un hôpital fondé à la demande du roi Louis XV. Pour financer leurs œuvres, le Père Edmond Lefébure, supérieur de la congrégation, décide de bâtir une sucrerie attenante.

De la canne au sucre, il n’y a qu’un pas… et des résidus de mélasse naît bientôt une eau-de-vie primitive : la guildive ou tafia, ancêtre du rhum.

S’inspirant des travaux du Père Labat et du Père Du Tertre, Lefébure perfectionne la distillation grâce à des alambics venus de France. Peu à peu, il met au point un alcool raffiné, que ses contemporains considèrent déjà comme un rhum agricole avant l’heure.

Mais en 1713, un édit royal interdit l’exportation de rhum vers la métropole. Le Père Gratien, chargé du commerce, trouve alors un débouché inattendu : les colonies anglaises d’Amérique du Nord.

Pour séduire ce marché, il rebaptise le produit du Trou-Vaillant d’un nom plus « prononçable » : Saint James traduction de Saint Jacques, nom d’une habitation voisine. Ainsi naît une marque bénie… et promise à l’éternité.

L’ère Paulin Lambert : de la foi à l’industrie (1882-1885)

Après la Révolution, les biens religieux deviennent propriétés de l’État, avant d’être restitués en 1820.

Un siècle plus tard, un négociant marseillais du nom de Paulin Lambert perçoit tout le potentiel de ce rhum au nom anglo-saxon. En 1882, il rachète l’habitation du Trou-Vaillant, dépose officiellement la marque Saint James et impose son génie industriel.

Visionnaire, Lambert comprend que la modernité passe par le contrôle de toute la chaîne de production : de la culture de la canne jusqu’à la mise en bouteille. En 1885, il crée une bouteille carrée, inédite pour l’époque, pensée pour résister aux traversées maritimes et optimiser l’espace dans les cales des navires. L’identité visuelle Saint James est née : une étiquette gravée d’un caïman dans un champ de cannes.

Dès cette même année, il lance un rhum millésimé, le premier des Antilles françaises, et vante les mérites de sa boisson « recommandée par les sommités médicales du monde entier ».

A la fin du XIXᵉ siècle, le nom Saint James devient synonyme de prestige, jusqu’à être affiché en lettres géantes sur les hauteurs de Saint-Pierre, visible depuis la mer comme un phare commercial.

1902 : l’épreuve du feu

Le 8 mai 1902, à 8 h 02, la Montagne Pelée entre en éruption. Saint-Pierre, alors surnommée le « Petit Paris des Antilles », est anéantie. Près de 30 000 vies sont fauchées en quelques minutes.

L’Habitation Saint James, nichée dans une vallée encaissée, échappe miraculeusement à la destruction totale.

Dans les mois qui suivent, la production reprend contre vents et cendres : la demande mondiale de rhum reste forte, et Saint James renaît de ses braises.

Pour répondre à la demande, la marque ouvre de nouveaux sites : à Saint-Joseph (1911), au Lamentin (1912), puis à Case-Pilote (1929).

Durant la Première Guerre mondiale, les colis envoyés aux poilus contiennent souvent… une bouteille de Saint James.

De la reconstruction à la modernité (1973-1975)

Après la Seconde Guerre mondiale, la Martinique entre dans une nouvelle ère économique.

En 1973, le groupe Cointreau rachète les Rhums Saint James et décide de centraliser la production à Sainte-Marie, sur la côte atlantique.

C’est là, sur les vestiges de l’ancienne sucrerie La Salle, que s’élève la nouvelle distillerie, inaugurée le 23 décembre 1974 par Jacques Chirac, alors Premier ministre, en présence du ministre de l’Agriculture.

Avec plus de 300 hectares de plantations et des chais de vieillissement ultramodernes, Saint James devient un symbole de la modernité martiniquaise. La marque s’ancre dans le terroir du Nord Atlantique, où la canne à sucre bénéficie d’un ensoleillement et d’une humidité exceptionnels.

Le Train des Plantations et le Musée du Rhum

Véritable institution touristique, le Musée du Rhum Saint James, adossé à la distillerie, retrace trois siècles de savoir-faire à travers alambics, affiches et outils anciens.

Depuis 2003, un train à vapeur d’époque – le Train des Plantations – transporte les visiteurs à travers les champs de canne et de bananiers, un voyage sensoriel entre mémoire et nature.

Une icône de l’AOC Martinique

Depuis 1996, le rhum Saint James fait partie des producteurs martiniquais bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), garantissant l’authenticité et la qualité de son rhum agricole, issu du pur jus de canne.

Son profil aromatique, à la fois floral et épicé, reflète toute la richesse du terroir du Nord de la Martinique.

Aujourd’hui, la maison Saint James exporte dans plus de 80 pays et demeure l’un des emblèmes vivants du patrimoine martiniquais.

Conclusion

De la canne bénie du Père Lefébure à la modernité maîtrisée de Sainte-Marie, Saint James n’a jamais cessé de conjuguer tradition, innovation et identité. Trois siècles plus tard, son flacon carré reste un symbole d’élégance et de résistance, l’image même de la Martinique éternelle.

0 commentaires