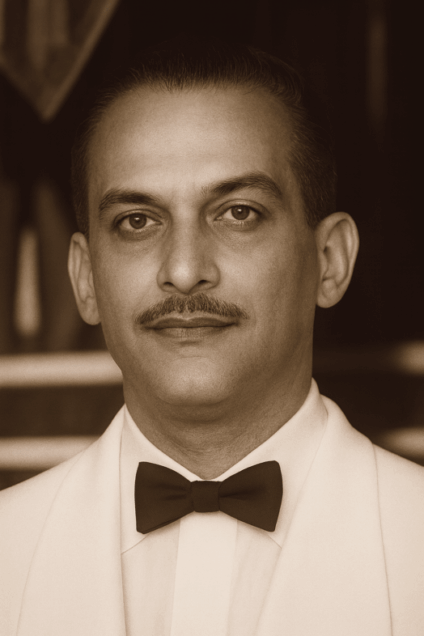

RAPHAEL TARDON

mémoire et humanisme antillais

(1911-1967)

Romancier, historien et humaniste martiniquais, Raphaël Tardon a marqué la littérature antillaise par une œuvre engagée et profondément universelle.

Entre mémoire, lutte contre le racisme et défense de la dignité humaine, il a su faire entendre une voix claire et libre au cœur du XXᵉ siècle.

Son œuvre, à la fois ancrée dans la Martinique et ouverte sur le monde, demeure une référence majeure de la littérature antillaise.

Un héritage du Prêcheur

Raphaël Louis Thomas Tardon voit le jour le 27 octobre 1911 dans la commune du Prêcheur, au nord de la Martinique.

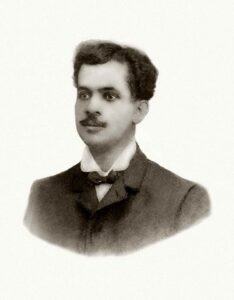

Issu d’une lignée de notables respectés, il est le fils d’Ashton Tardon, maire du Prêcheur de 1910 à 1924 et conseiller général de la Martinique, et le frère de la résistante Manon Tardon, Compagnon de la Libération.

Le jeune Raphaël Tardon grandit dans une maison familiale située à l’Anse Couleuvre, au nord de l’île.

Sa famille est plutôt aisée. vit dans cette demeure construite en 1651, chargée d’histoire est classée au patrimoine depuis 2006. C’est dans ce cadre authentique, entre mer et montagne, qu’il développe très tôt son attachement à la Martinique et à la mémoire de ses ancêtres.

Une formation entre histoire et droit

Issu d’une fratrie de cinq enfants, Raphaël commence son éducation à Fort-de-France, chez les Pères du Saint-Esprit, où il obtient son baccalauréat.

En 1929, sa mère décide d’emmener ses enfants en métropole afin qu’ils y poursuivent leurs études.

Brillant élève, il décroche une double licence en histoire et en droit, qui nourrira plus tard sa réflexion sur la société et l’humanité.

Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux faits historiques qu’aux grands enjeux humains.

En 1935, il épouse Paulette Jolly, avec laquelle il aura un fils, Bruno, né en 1942.

De retour aux Antilles, Raphaël Tardon entame une carrière dans l’administration.

Entre 1937 et 1939, il travaille au ministère des Finances comme inspecteur des contributions.

Après la Seconde Guerre mondiale, il poursuit sa carrière dans l’administration coloniale et le journalisme, ce qui l’amène à voyager dans plusieurs pays.

Il occupe ensuite divers postes au ministère des Départements et Territoires d’Outre-mer, espérant être affecté en Martinique, mais il est nommé à la préfecture de la Guadeloupe comme chef du service de l’information du préfet.

Quelques années plus tard, il retrouve finalement la Martinique, pour le plus grand bonheur de sa famille, avant de repartir en métropole.

Il quitte l’administration coloniale pour rejoindre la coopération, mais son état de santé commence à se dégrader.

En 1964, il devient directeur de cabinet du sous-préfet de Rambouillet, puis conseiller technique du président du Gabon, Léon M’ba.

Une pensée universaliste

Humaniste convaincu, il défend l’idée que la valeur d’un homme ne dépend pas de sa couleur, mais de son existence et de ses actes.

Adversaire du mouvement de la Négritude d’Aimé Césaire, il prône une vision plus universaliste et se réclame de l’héritage de Victor Schœlcher, dont il célèbre la mémoire dans son essai Le combat de Schœlcher publié en 1948.

« La valeur d’un homme ne se mesure pas à sa couleur,

mais à son humanité. »

Raphaël Tardon

Tardon milite ainsi pour une reconnaissance universelle, au-delà des appartenances raciales ou culturelles.

Un écrivain majeur des Antilles

Écrivain talentueux, Raphaël Tardon consacre une grande partie de sa vie à l’écriture.

Ses livres racontent l’histoire, la mémoire et les luttes du peuple antillais, tout en défendant des valeurs universelles de justice et d’humanité.

Parmi ses principales œuvres figurent :

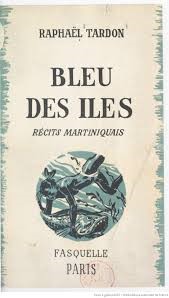

- 1946 : Bleu des Îles — récits inspirés de la vie martiniquaise ;

- 1947 : roman sur la traite négrière, récompensé par le Grand Prix

des Antilles en 1948 ; - 1948 : La Caldeira — roman historique retraçant la vie à Saint-Pierre

avant l’éruption de 1902 ; - 1948 : Le Combat de Schœlcher

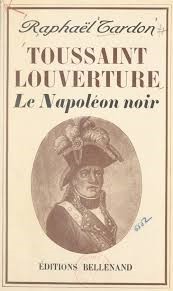

essai dédié à l’abolitionniste Victor Schœlcher ; - 1951 : Toussaint Louverture, le Napoléon noir

portrait du héros de la Révolution haïtienne ;

- 1961 : Noirs et Blancs, une solution : l’Apartheid ?

réflexion sur la ségrégation raciale en Afrique du Sud.

Raphaël Tardon s’éteint le 16 janvier 1967 à Paris, au terme d’un parcours riche d’expériences et d’engagements.

Ses origines, ses voyages et ses rencontres ont forgé un esprit ouvert, lucide et profondément humaniste et toujours d’actualité.

Son œuvre dénonce l’horreur du système esclavagiste, explore la résistance des esclaves et condamne toutes les formes de racisme.

Ses écrits mettent en lumière la dignité, la mémoire et la complexité du monde créole.

Reconnaissance et héritage

Longtemps méconnu du grand public, Raphaël Tardon est aujourd’hui redécouvert comme l’une des grandes voix humanistes de la Martinique.

Ses romans et ses essais sont étudiés dans les établissements scolaires et universitaires, et plusieurs de ses ouvrages ont été réédités, notamment La Caldeira par Ibis Rouge Éditions.

Son œuvre n’a cessé d’inspirer et d’être honorée bien au-delà de sa disparition.

En 1967, il reçoit à titre posthume le Prix littéraire des Caraïbes pour l’ensemble de son œuvre, saluant ainsi la portée universelle de ses écrits et son engagement contre toutes les formes d’injustice.

En 2003, la municipalité du Prêcheur inaugure sa nouvelle bibliothèque municipale et choisit de lui donner le nom de Raphaël Tardon, en hommage à cet écrivain humaniste qui a su magnifier la mémoire du Nord Caraïbe et de son peuple.

En 2007, la commune franchit une nouvelle étape en créant le Prix Raphaël Tardon, destiné à récompenser un auteur de littérature jeunesse.

La première édition, en 2008, a distingué l’ouvrage Les œufs de Man Firmin de Nicole Noizet et Javie Munoz, publié aux Éditions PLB.

A travers ces distinctions, le nom de Raphaël Tardon demeure vivant : celui d’un écrivain profondément attaché à la dignité humaine, à la mémoire de son île et à la transmission du savoir aux jeunes générations.

Son nom, associé à celui de sa sœur Manon Tardon, figure désormais sur une rue de Fort-de-France et sur la bibliothèque du Prêcheur, témoignant de la place durable qu’occupe cette famille dans la mémoire et la culture martiniquaises.

Conclusion

Raphaël Tardon demeure une figure essentielle de la littérature martiniquaise.

Par son regard lucide et son écriture engagée, il a su raconter l’histoire des Antilles tout en défendant une vision universelle de l’humanité.

Son œuvre, entre mémoire, justice et humanisme, continue d’inspirer ceux qui croient en la force de la parole et à la fraternité entre les peuples.

Sources

Jack Corzani : La littérature des Antilles-Guyane française, 6 vol., Désormeaux, Fort-de-France, 1978

0 commentaires