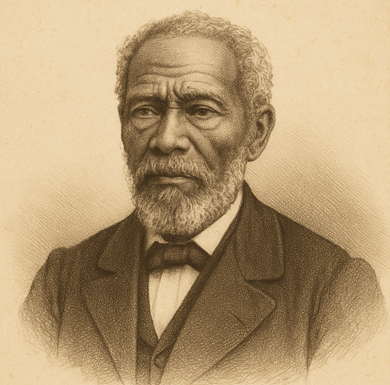

Moïse Lara

Fondateur de la lignée des LARA

Origines familiales

Le père de Moïse, Rafael Vincente LARA, était un captif venu du Venezuela et acheminé vers la Guadeloupe.

Après plusieurs séjours sur l’île, il devient négociant et finit par s’établir définitivement en Floride.

Sa mère, Bertilde, était esclave sur une habitation à Pointe-à-Pitre.

De l’esclavage à la liberté

Le grand séisme du 8 février 1843, qui détruisit une grande partie de la Grande Terre et de la Basse-Terre, bouleversa la société coloniale.

Dans ce contexte dramatique, de nombreux esclaves sauvèrent la vie de leurs maîtres au péril de la leur. Touchés par cet acte d’humanité, certains propriétaires accordèrent la liberté à leurs esclaves.

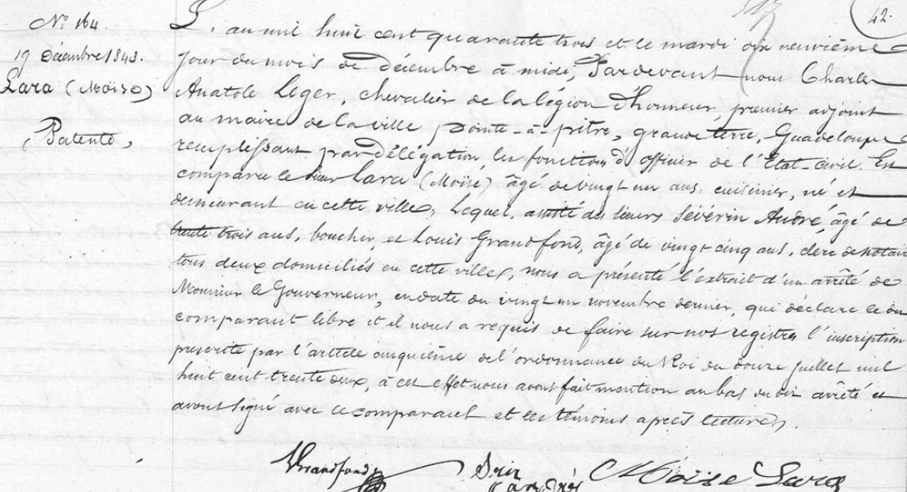

Moïse Lara fut affranchi dans ce contexte bien avant 1848.

Né esclave, il est affranchi par son maître le 10 décembre 1843 à Pointe-à-Pitre. Sur son acte, il est déclaré cuisinier de métier.

Dès lors, il obtient un nom légal inscrit à l’état civil.

Dans un geste d’attachement filial et de reconnaissance, il fait reconnaître devant notaire sa mère Bertilde qui était aussi esclave afin qu’elle puisse porter le même patronyme de LARA.

Rapidement, il quitte ce premier emploi pour devenir charpentier, à une époque où la reconstruction du Moule et de Pointe-à-Pitre offrait un vaste chantier car tout est à reconstruire.

Travailleur acharné, il s’impose dans ce domaine à une époque où les bâtisseurs étaient indispensables à la reconstruction de la Guadeloupe.

Journaliste et acteur politique

Moïse LARA ne se contente pas d’être un artisan.

Avec l’abolition de 1848, il prend part à l’effervescence politique qui agite la colonie.

Il collabore à la création et à la rédaction du journal « Le Progrès », outil d’expression des partisans de Victor Schœlcher, figure centrale de l’abolition.

En juin 1848, il se fait remarquer avec trois autres jeunes en chahutant Cyrille Bissette, député sortant de la Martinique, venu faire campagne en Guadeloupe, notamment à Petit-Bourg et Goyave.

L’incident prend une ampleur considérable. Le maire de Goyave, Jean-Baptiste Saint-Jammes, étant un fervent partisan de Bissette, la querelle se transforme en une véritable guerre de presse.

Loin de se taire, Moïse, signe un texte vigoureux pour protester contre la version biaisée publiée dans le journal « Le Commercial« .

Cet article, plusieurs fois réédité, révèle déjà son talent d’écriture et son goût pour le verbe.

C’est à cette occasion qu’il se présente sous l’expression devenue célèbre « LARA, le charpentier nègre ».

Dernières années et décès

Moïse LARA poursuit sa vie entre ses activités professionnelles et son engagement social, laissant une empreinte durable.

Il s’éteint le 7 juillet 1888.

après avoir fondé une famille et jeté les bases de ce qui allait devenir une dynastie d’intellectuels et de créateurs antillais.

Héritage et descendance

Moïse LARA fonde une famille nombreuse. Ses enfants, nourris par son exemple, perpétueront son goût de l’écriture et de l’engagement.

- Hildevert-Adolphe LARA (1876-1939) – instituteur, avocat, journaliste et homme politique, fondateur du Nouvelliste de la Guadeloupe.

- Oruno LARA (1879-1924) – poète, romancier, et premier historien noir de la Guadeloupe, auteur d’une Histoire de la Guadeloupe qui marquera plusieurs générations scolaires.

- Sully Moïse LARA – romancier.

- Augereau-François LARA, est tour à tour commerçant, journaliste, et fondateur des journaux « Justice« , « l’Action » (1919), et « L’Homme enchaîné« .

- .

De ces fils naîtront d’autres figures majeures :

- Bettino LARA, journaliste et intellectuel engagé.

- Oruno Denis LARA (1934-2021), historien de renom, directeur du CERCAM et collaborateur de l’UNESCO.

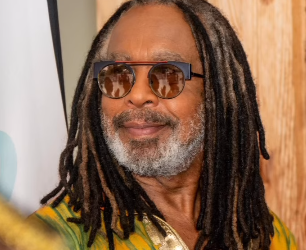

- Christian LARA (1939-2021), cinéaste guadeloupéen, surnommé le « père du cinéma antillais ».

Ainsi, de l’ancien esclave affranchi en 1843 naît une véritable dynastie d’écrivains, journalistes, poètes, historiens et artistes qui feront rayonner la pensée et la mémoire guadeloupéennes.

Héritage

Moïse LARA reste dans l’histoire comme le fondateur de la lignée des Lara, une famille qui marquera durablement la vie culturelle, politique et intellectuelle de la Guadeloupe.

Par son courage, sa plume et sa vision, il a transformé une condition d’esclave en une ascension exemplaire, offrant à sa descendance les armes de la mémoire, du savoir et de la liberté.

0 commentaires