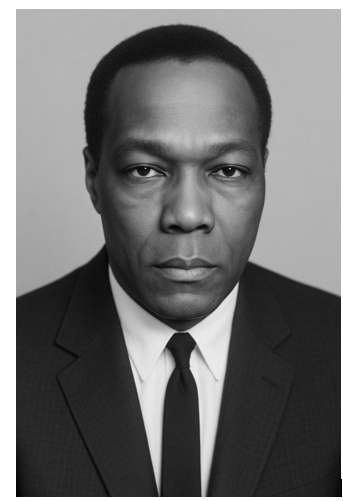

Maurice SATINEAU

un destin entre ombre et lumière

(1891-1960)

Sa jeunesse

Maurice Satineau voit le jour le 18 septembre 1891 à Baie-Mahault en Guadeloupe. Ses parents Pierre SATINEAU et sa mère Marie ROMAGE sont de condition modeste.

Maurice perd son père à l’adolescence. Cette disparition précoce marqua profondément l’adolescence du futur homme politique, qui dut rapidement s’assumer seul.

Dans sa jeunesse, il apprend la charpenterie navale avant de quitter son île pour Paris, où il travaille comme mécanicien.

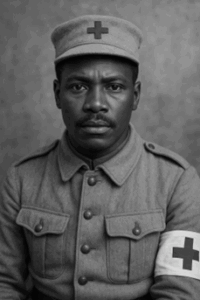

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s’engage volontairement comme infirmier en 1914.

Mais sa santé fragile, une bronchite chronique, met rapidement fin à son service.

À son retour, il trouve un emploi dans les services sociaux puis à la Préfecture de police de Paris, au département d’hygiène.

De Baie-Mahault à Paris

Comme beaucoup de jeunes Antillais, le jeune Maurice rêve d’ailleurs. Au début des années 1910, il s’installe à Paris, où il exerce le métier de mécanicien.

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, il s’engage volontairement dans l’armée comme infirmier, mais il est réformé en février 1915 à cause de sa bronchite chronique.

De décembre 1915 à décembre 1916, il est employé au bureau de bienfaisance, puis, à partir d’octobre 1917, comme auxiliaire au service d’hygiène et de santé de la Préfecture de police de Paris.

Presse et militantisme

Maurice comprend très vite, le pouvoir des mots.

Le 8 février 1919, il quitte la Préfecture de paris et fonde l’hebdomadaire « La Plus Belle France« , qui publie des textes d’écrivains coloniaux comme Maurice Rondet-Saint, mais aussi de Guadeloupéens comme Henry Bérenger (futur ambassadeur de France aux États-Unis) et Serge Denis (qui rejoindra plus tard la Résistance).

Le journal disparaît au début de 1920.

En 1926, Satineau devient secrétaire général du Comité de défense de la race noire (CDRN), une organisation précoce de défense des droits civiques des Noirs en France. Cette structure est née d’une scission avec le Comité de défense de la race nègre, où s’affrontaient deux visions : celle des anticolonialistes et panafricanistes autour de Lamine Senghor, et celle des assimilationnistes autour de Satineau, partisans de la mission « civilisatrice » de la France mais réclamant l’égalité des droits pour les Noirs en tant que citoyens français.

En 1928, il fonde la revue « La Dépêche africaine », diffusée largement dans les colonies et même à l’international.

On y trouve des contributions de René Maran, Jeanne et Paulette Nardal, Samuel Ralaimongo, entre autres.

La revue, qui a compté jusqu’à 10 000 exemplaires, joue un rôle dans les débuts du mouvement de la Négritude, même si sa ligne éditoriale reste généralement assimilationniste et pro-coloniale.

Elle cesse de paraître en 1956.

L’entrée en politique

En 1936, le Guadeloupéen franchit une étape décisive. Il est élu député de la Guadeloupe.

Pour la première fois, cet enfant de Baie-Mahault, parti de rien, devient le porte-parole de ses compatriotes dans l’hémicycle de la République française.

Après la guerre, il poursuit sa carrière comme sénateur de 1948 à 1958, tout en étant maire et conseiller général en Guadeloupe. Sa voix porte, et il s’impose comme un acteur incontournable de la vie publique antillaise.

Mais le parcours de Maurice Satineau n’est pas exempt de zones d’ombre.

En juillet 1940, au moment où la France vacille, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ce choix le poursuit encore aujourd’hui;

Pendant l’Occupation, son rôle reste ambigu. D’un côté, il organise l’évasion de réfugiés juifs vers les Antilles, sauvant des vies mais moyennant une forte somme ( 20 000 francs par personne). tout comme certaines polémiques liées à ses relations avec l’administration de Vichy.

De l’autre, il garde le contact avec certains groupes de Résistance dans le sud de la France, avant d’être arrêté par les autorités Allemandes près de la frontière espagnole et interné au Château du Hâ.

Relâché, il assiste de loin à la Libération de Paris en août 1944.

Ces décisions, inscrites dans le contexte trouble de l’époque, brouillent l’image de l’homme, partagé entre convictions personnelles et compromissions politiques.

L’écrivain

Au-delà de ces controverses, Satineau reste aussi un écrivain passionné.

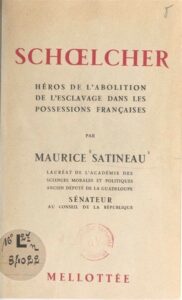

Dans son ouvrage consacré à Victor Schœlcher, il rend hommage à celui qu’il considère comme un héros de l’abolition. À travers ses écrits, il rappelle combien la mémoire de l’esclavage et de la liberté demeure une clé de compréhension de l’histoire guadeloupéenne et caribéenne.

Sénateur de la Quatrième République

Après la guerre, malgré la polémique Satineau retrouve une place dans la vie politique. Le 14 novembre 1948, il est élu sénateur de la Guadeloupe, réélu en mai 1952, et conserve ce mandat jusqu’au 8 juin 1958. Ses activités durant la guerre, notamment l’aide controversée aux familles juives, continuent toutefois d’alimenter les débats.

Un héritage contrasté

Maurice Satineau s’éteint à Paris le 30 septembre 1960. Il laisse derrière lui une trajectoire contrastée : celle d’un homme qui, parti de l’ombre, a conquis les sommets de la politique française, mais dont les choix ont parfois divisé.

La reconnaissance

Malgré les zones d’ombre qui entourent son parcours, Maurice Satineau reste une figure marquante de l’histoire politique guadeloupéenne. Ses écrits, notamment son ouvrage consacré à Victor Schœlcher, témoignent de son engagement intellectuel pour la mémoire de l’abolition.

Son nom a été donné au collège Maurice Satineau à Baie-Mahault, symbole d’un hommage durable rendu par sa commune natale. Pour des générations de jeunes Guadeloupéens, ce nom évoque l’image d’un homme qui, parti d’un milieu modeste, est parvenu à s’imposer au cœur des institutions françaises.

Aujourd’hui encore, chercheurs et historiens s’intéressent à son parcours, à la fois pour saluer son rôle de pionnier dans la presse noire en France et pour interroger les choix politiques qui l’ont marqué.

Sa mémoire demeure donc vivante, entre reconnaissance institutionnelle et débats sur la complexité de son héritage honoré et questionné, qui continue d’interpeller.

0 commentaires